“Ciò che mi fa più orrore è l’idea di essere inutile: ben istruita, brillante e promettente, e svanire in un’indifferente maturità. (…) Non devo mai diventare semplicemente una madre e una casalinga. (…) Ho paura per il significato e lo scopo della mia vita. Odierei un figlio che si sostituisse al mio scopo.”[1]

La tematica della maternità è da sempre oggetto di discussione, rappresentazione e, soprattutto, costruzione. Il mito del fantomatico “istinto materno” che ogni donna dovrebbe possedere di default poiché appartenente al genere femminile è una delle retoriche più antiche e più difficili da sradicare. Secoli di egemonia sociale e culturale del genere maschile, insieme alla mancanza di auto-rappresentazione femminile, hanno portato al radicamento di costrutti e stereotipi. Basti pensare alla divisione di genere, che vorrebbe le donne orientate alla cura e gli uomini, invece, più propensi all’azione.

Ai tempi di Aristotele, la donna veniva vista solo in funzione della sua capacità procreatrice, senza però attribuirle un ruolo attivo: secondo questa retorica, la femmina non è che la materia, l’oggetto e il contenitore di cui l’uomo si serve per generare un altro essere. Trasformare e animare tale materia è infatti prerogativa dell’uomo. Il corpo femminile è, quindi, il luogo che ospita, nutre e consente di crescere, ma è quello maschile a generare, dare l’anima “a sua immagine e somiglianza”. Inoltre, sempre stando alle osservazioni di Aristotele sul mondo degli animali, appare evidente come la femmina di molte specie sia naturalmente più incline rispetto al maschio a occuparsi della prole. La femmina, in pratica, è istintivamente propensa alla cura, così come il maschio tende, invece, alla protezione e all’atto di forza. Le tante specie che non rispettano tale principio (come il sistema delle api) non sono considerate come semplici “varianti” esistenti in natura, bensì come “eccezioni” ad una regola fisiologica, naturale, “normale”[2].

Tutto questo potrebbe sembrare assurdo e lontanissimo dal contesto socio-culturale che si è sviluppato nei secoli fino ad oggi, ma non è così. Questo genere di retoriche è da sempre, in ogni epoca e ancora oggi, utilizzato per legittimare o, al contrario, delegittimare comportamenti e pensieri, specie se femminili. Ad esempio, la retorica dominante intorno alla scelta di una donna di interrompere una gravidanza nulla ha a che vedere con la sfera personale a cui questa scelta dovrebbe afferire; è, invece, il risultato di uno specifico contesto religioso e culturale, determinato a tutti i costi a deformare il profilo della donna che rinuncia alla maternità, facendole assumere tratti mostruosi. Il vero movente di questa retorica è ben più sottile: la paura delle donne che esercitano un potere (oltre che un diritto) sul proprio corpo. Non per niente i diritti riproduttivi sono stati (e sono tutt’ora) al centro delle battaglie femministe. Proprio perché, con buona pace di Aristotele, il corpo femminile è sì quello che ospita e nutre, ma anche quello che genera e –soprattutto– decide.

In quasi tutti i periodi storici, nell’immaginario collettivo, donna è sinonimo di madre. La donna viene spesso dipinta come “fisiologicamente” incline a voler diventare madre e spinta verso quella direzione come fosse una naturale e obbligatoria tappa del suo destino biologico. I termini “madre” e “donna” finiscono così per divenire sovrapponibili, dove il primo ingloba e incorpora l’altro. L’identità di madre diventa così pervasiva da inglobare tutto il resto della donna, non lasciandole altro spazio per esistere al di fuori di quell’etichetta e quel ruolo. Secondo la suddetta regola di natura, non può esistere una donna che non voglia diventare madre. Ma, soprattutto, una donna che diventa madre perde lo status di donna; anzi, non è più nemmeno una persona. Jude Sady E. Doyle, autore contemporaneo non-binary, transgender e madre di una figlia, scrive a questo proposito ne Il mostruoso femminile:

“Alle donne viene insegnato che le madri non sono persone reali, ma soprattutto che una volta diventate madri, non vorranno più essere persone. Una buona madre, una vera madre, abbandona ogni pretesa sui suoi precedenti ruoli o interessi, e vive interamente per i propri figli e attraverso di essi, e lo fa con il sorriso. (…) Si dice che una madre è qualcuno che ‘dà la vita’, ma nessuno ha mai detto che la vita che darà sarà la sua.”[3]

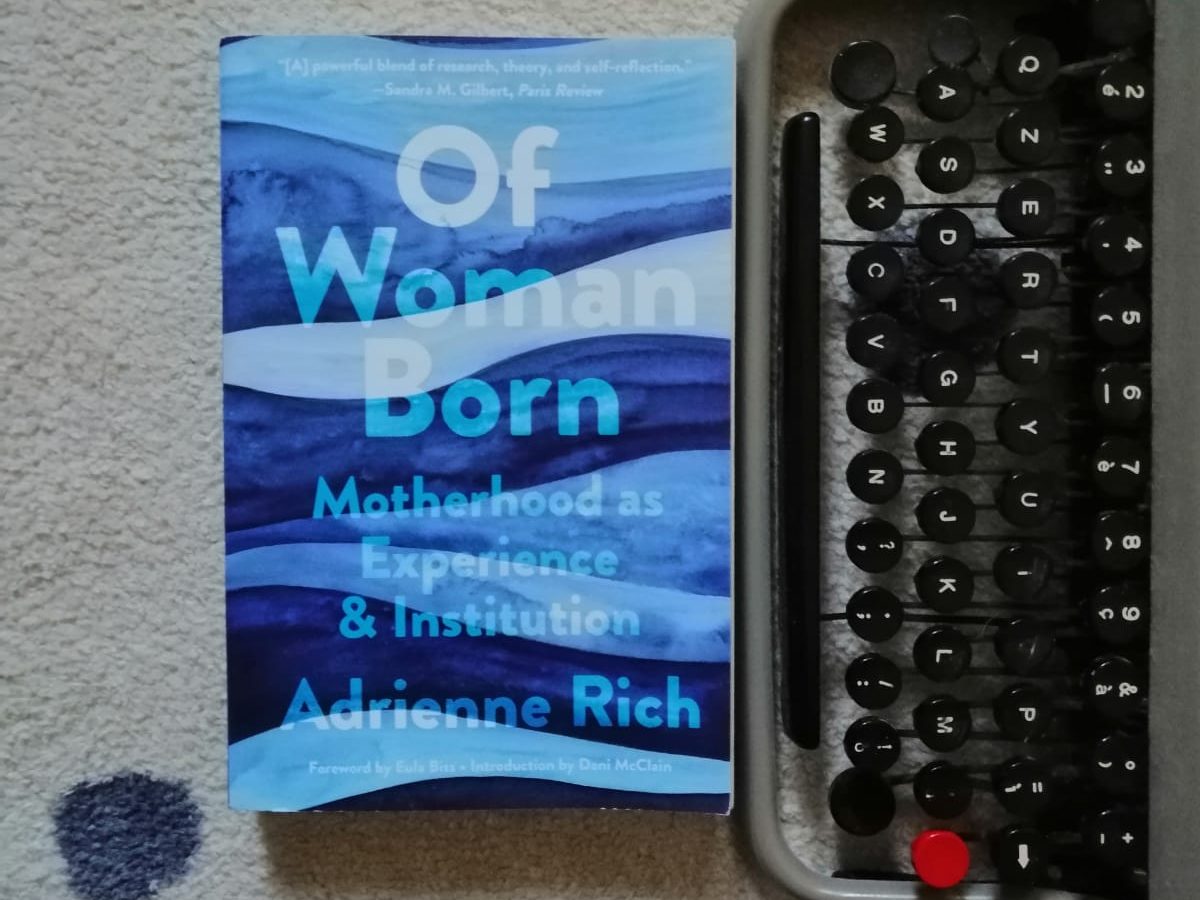

Non solo, quindi, tutte le donne devono essere madri per essere considerate normali, complete, ma devono anche corrispondere a un tipo specifico, unico e assoluto di maternità: la madre che si sacrifica, che rinuncia, che elargisce amore incondizionato. Adrienne Rich, una delle più importanti scrittrici e poete americane del secolo scorso, scriveva già le stesse cose in Of Woman Born, libro cardine della letteratura sulla maternità, pubblicato nel 1976:

“Presupposti non indagati: che una brava madre sia una persona senza altra identità, che trova la sua principale gratificazione nello stare tutto il giorno con bambini piccoli, vivendo a un ritmo in sintonia con il loro; che l’isolamento di madri e figli in casa debba essere dato per scontato; che l’amore materno è, e dovrebbe essere, letteralmente privo di egoismi (…) Ero ossessionata dallo stereotipo della madre il cui amore è “incondizionato”; e dalle immagini visive e letterarie della maternità come identità unica. E se sapevo che esistevano parti di me che non avrebbero mai aderito a queste immagini, quelle parti non erano forse anormali, mostruose? Come ha osservato mio figlio maggiore (…): “Sembrava che ti sentissi in dovere di amarci sempre. Ma non esiste un rapporto umano in cui si ama l’altra persona in ogni momento”. Sì, ho cercato di spiegargli, ma si suppone che le donne – soprattutto le madri – amino in questo modo.“[4].

Con Rich e altre pensatrici femministe americane degli anni ’70, la maternità comincia finalmente a essere esplorata anche nella sua dimensione di profonda ambivalenza. Sin dal titolo, Of Woman Born, tradotto in italiano come Nato di donna, Rich ribalta, in un certo senso, la prospettiva di Aristotele, ponendo al centro il corpo della donna, come il luogo da cui tutte/i nasciamo e come unica esperienza incontrovertibile e comune a qualunque essere umano. Inoltre, Rich parla di lavoro di cura assegnato alle donne in una prospettiva di spartizione dei compiti, dunque, qualcosa di convenzionalmente deciso in una società patriarcale, non di istintivo e biologico. Soprattutto, Rich teorizza la celeberrima divisione del concetto di maternità: da una parte, usa la parola mothering per designare qualunque esperienza e relazione di cura, e, dall’altra, vi è la maternità come istituzione intesa secondo il modello patriarcale, ovvero come una costruzione sociale separata dall’esperienza in sé. Nel suo libro, Rich parte dalla sua esperienza di madre di tre figli e di donna ingombrata di rappresentazioni e stereotipi introiettati sulla femminilità e sulla maternità, per arrivare a questa presa di coscienza collettiva:

“Quando cerco di tornare alla giovane donna di ventisei anni, incinta per la prima volta, (…) mi rendo conto che sono stata effettivamente alienata dal mio corpo e dalla mia mente dall’istituzione, non dalla maternità in sé. Questa istituzione – il fondamento della società umana così come la conosciamo – mi consentiva solo certi punti di vista, certe aspettative, incarnate nell’opuscolo della sala d’attesa della mia ostetrica, nei romanzi che avevo letto, nell’approvazione di mia suocera, nei ricordi di mia madre, nella Madonna della Cappella Sistina o in quella della Pietà di Michelangelo, nella nozione fluttuante che una donna incinta è una donna calma e appagata o, semplicemente, in attesa. Le donne sono da sempre viste in attesa: in attesa di essere interpellate, in attesa delle mestruazioni – nel timore che arrivino o meno –, in attesa che gli uomini tornino a casa dalle guerre o dal lavoro, in attesa che i figli crescano o che nasca un nuovo figlio, o che arrivi la menopausa. Nella mia gravidanza ho affrontato quest’attesa, questo destino femminile, negando ogni aspetto attivo e potente di me stessa. (…) mi sono obbligata a una quiete esteriore e a una profonda noia interiore.”[5]

Nella storia del mondo occidentale, numerose sono state le strategie costruite ad hoc per subordinare l’Altro. I ruoli di genere, ad esempio, sono il risultato di un costrutto sociale e culturale modellato dalla società patriarcale, che vuole le donne subordinate agli uomini. Si pensi, ad esempio, al Cult of the True Womanhood, diffusosi nel XIX secolo tanto negli USA quanto in Europa, che inquadrava la donna nella figura stereotipata di moglie e madre, esempio di obbedienza, abnegazione e purezza: il cosiddetto “angelo del focolare”. Questo mito divideva anche le sfere d’azione e di vita di uomini e donne: gli uomini erano preposti alla sfera pubblica e al lavoro fuori casa; le donne, invece, erano relegate alla sfera privata, alla cura della casa e dei figli. Questa situazione portò a una prima vera e propria ribellione organizzata della cosiddetta “prima ondata” del movimento femminista, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, periodo che vide anche la diffusione della donna scrittrice e, quindi, finalmente rappresentatrice di sé stessa. Questa tendenza a un’aspirazione alla parità di genere continuò anche negli anni ‘40, in cui le donne venivano incoraggiate a prendere i posti di lavoro degli uomini impegnati in guerra.

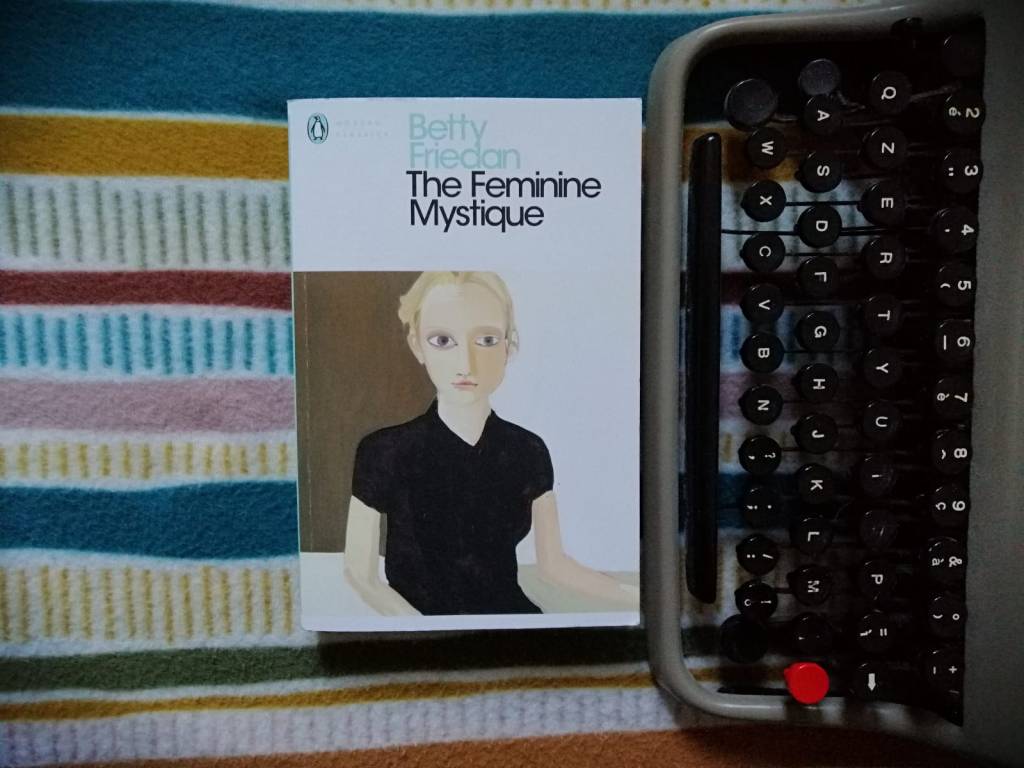

È, però, negli anni ’50, i cosiddetti “Tranquilized Fifties”, che troviamo un’inversione di rotta e assistiamo a una peculiare costruzione di ruoli di genere nella nuova forma del breadwinner, l’uomo che lavora per mantenere la famiglia, e della homemaker-mother, la donna casalinga, moglie e madre. Questa costruzione è evidente soprattutto nella cultura popolare dell’epoca, che attua un vero e proprio indottrinamento, spingendo incessantemente le ragazze e le donne verso quell’ideale attraverso la televisione, le riviste femminili, le pubblicità e la propaganda politica. Nel 1963, in The Feminine Mystique (La mistica della femminilità), la scrittrice e attivista femminista americana Betty Friedan mette in evidenza proprio il ruolo delle riviste femminili. Sfogliando, infatti, una tipica rivista dell’epoca, come McCALL’s o Ladies’ Home Journal, ciò che salta subito all’occhio è il bombardamento di immagini pubblicitarie riguardanti certi prodotti considerati unici interessi femminili, come tinture per capelli, cosmetici e profumi, arredi e oggetti per la casa, ricette, vestiti e prodotti per neonati e bambini. La mistica della femminilità di cui parla Friedan rappresenta, quindi, quell’ideale che esorta le donne a “cercare la realizzazione come mogli e madri”, non potendo “desiderare un destino più grande che gloriarsi della propria femminilità”.[6] Eppure, nell’aria c’è questo “strano fermento, un senso di insoddisfazione”, un “problema senza nome” che resta “inespresso”, sebbene condiviso da tutte le donne, come ricorda Friedan.[7] Quel senso di vuoto e frustrazione, però, viene ignorato e represso per paura di essere tacciate come “anormali”: non a caso, infatti, negli anni ’50 le casalinghe americane erano fra le prime consumatrici di antidepressivi. A quell’epoca, d’altronde, le scelte per loro erano in effetti solo due: assecondare il suddetto modello mainstream; oppure, perseguire una carriera lavorativa, rinunciando, nella maggior parte dei casi, a marito e figli. Questa seconda scelta era comunque fortemente sconsigliata e malvista, specie dalle altre donne.

Avete presente il film Mona Lisa Smile con Julia Roberts e Kirsten Dunst? Siamo nel 1953, Julia Roberts è una docente di storia dell’arte che va ad insegnare al Wellesley College, uno dei più prestigiosi college femminili del Massachusetts. Il personaggio di Julia Roberts è la tipica giovane donna in carriera, nubile e senza figli, cosa che attira un certo disprezzo iniziale da parte delle sue allieve, prodotto dell’indottrinamento di massa. Le allieve di questo college hanno, infatti, un alto livello d’istruzione, ma la gran parte di loro interromperà gli studi per sposarsi, abbandonando ogni altra aspirazione e potenziale carriera, per scoprire poi che la vita domestica non è esattamente il sogno che era stato loro promesso.

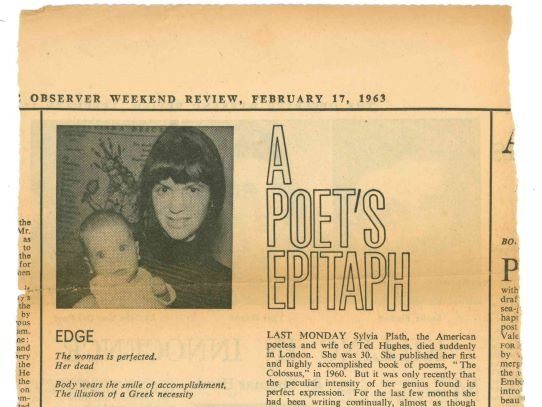

Gli anni e l’ambientazione di quel film richiamano alla mente la storia di Sylvia Plath, nota poeta americana, autrice del romanzo semi-autobiografico The Bell Jar (La Campana di Vetro) (1963), che proprio nel 1953, Plath è una brillante studentessa dello Smith College. Plath è un elemento destabilizzante per il diktat della sua epoca perché non è disposta a scendere a compromessi, non vuole scegliere fra le sole due possibilità concesse alle donne, “lei vuole essere tutto”[8]. Ancora ragazzina, annota fra i suoi scritti privati: “Ho paura di sposarmi. Dio mi salvi dal cucinare tre pasti al giorno, dalla gabbia inesorabile di routine e tran-tran. Voglio essere libera… Voglio essere onnisciente, credo… Penso che mi piacerebbe farmi chiamare ‘la ragazza che voleva essere Dio’”[9].

Plath vuole essere una scrittrice ma anche una madre, esprimendo appieno sé stessa, e tale desiderio così “fuori dagli schemi” sarà parte del suo tormento. Nel suo romanzo, c’è un passaggio che restituisce perfettamente questo sentimento:

“Vidi la mia vita diramarsi davanti a me come il verde albero di fico del racconto. Dalla punta di ciascun ramo occhieggiava e ammiccava, come un bel fico maturo, un futuro meraviglioso. Un fico rappresentava un marito e dei figli e una vita domestica felice, un altro fico rappresentava la famosa poetessa, un altro la brillante accademica, un altro ancora era Esther Greenwood, direttrice di una prestigiosa rivista, (…) e dietro e al di sopra di questi fichi ce n’erano molti altri che non riuscivo a distinguere. E vidi me stessa seduta sulla biforcazione dell’albero, che morivo di fame per non saper decidere quale fico cogliere. Li desideravo tutti allo stesso modo, ma sceglierne uno significava rinunciare per sempre a tutti gli altri, e mentre me ne stavo lì, incapace di decidere, i fichi incominciarono ad avvizzire e annerire, finché, uno dopo l’altro, si spiaccicarono a terra ai miei piedi.”[10]

Plath sposa il poeta inglese Ted Hughes, con cui ha due figli e, nel 1960, pubblica la sua prima raccolta di poesia, The Colossus. Sembra aver raggiunto l’equilibrio tanto ambito, ma la loro unione, inizialmente apparentemente felice e simbiotica, si sgretola nel 1962, poco dopo la nascita del secondo figlio: Hughes va via di casa e lascia Plath da sola coi figli. Emergono, allora, più forti che mai, l’insofferenza per il carico insostenibile della vita domestica e l’ambivalenza della maternità. In due lettere, una alla madre e l’altra alla sua psichiatra, Plath dà sfogo ai suoi sentimenti:

“Amo i miei figli, ma rendono i progetti per una vita mia piuttosto difficili, ora che sono ancora così piccoli e bisognosi di attenzioni.” [11]

“Che sia maledetta se voglio ammuffire qui nel Devon a farmi mungere dai bambini come una mucca. Amo i miei figli, ma voglio una vita mia. Voglio scrivere libri, vedere gente, viaggiare. (…) Mi rifiuto di sottostare al ruolo della moglie passiva e sofferente”[12].

È la stessa ambivalenza di cui parlerà Adrienne Rich negli anni ’70 nel suo libro. Plath non lo leggerà mai, ma è evidente che il suo tormento risuoni nelle parole di Rich –non come una bizzarra coincidenza, ma come un problema sistemico, dovuto alla società in cui entrambe sono cresciute.

“I miei figli mi causano lo strazio più intenso che io abbia mai provato. È lo strazio dell’ambivalenza: la feroce alternanza tra risentimento carico di rancore e nervi a fior di pelle, e un’idilliaca gratificazione e tenerezza. A volte mi sento un mostro di egoismo e intolleranza nei confronti di questi piccoli esseri senza colpe. Le loro voci mi logorano i nervi, i loro continui bisogni, soprattutto il loro bisogno di semplicità e pazienza, mi riempiono di disperazione per i miei fallimenti, e anche per il mio destino, che è quello di servire una funzione per la quale non sono adatta. Altre volte, invece, mi sciolgo davanti alla loro bellezza indifesa, incantevole e quasi irresistibile, alla loro capacità di continuare ad amare e fidarsi, alla loro devozione, candore e incoscienza. Li amo. Ma è proprio nell’enormità e nell’inevitabilità di questo amore che si nasconde la sofferenza.”[13]

La maternità ha rappresentato una parte fondamentale della vita di Sylvia Plath. La considerava il compimento ultimo della sua voce poetica, l’esperienza liberatoria e appagante della sua vita. Ma non solo: dimensione personale e mistificazione lettario-poetica si mischiano indissolubilmente nell’opera di Plath, che è stata una delle prime a inserire nelle sue opere delle tematiche tipicamente (o unicamente) legate al femminile, come l’aborto spontaneo, l’infertilità, la violenza ostetrica e la medicalizzazione di parto e gravidanza. Anni prima che Rich arrivasse a esprimere questo concetto nel suo libro, Plath compie una riappropriazione del suo corpo e della sua vita attraverso la scrittura: prima, affermando il suo diritto ad una libertà sessuale che fosse equiparata a quella di un uomo; poi, nel tentativo di far coesistere due ruoli che per la società erano inconciliabili.

“Essere nata donna è la mia terribile tragedia. Dal momento in cui sono stata concepita, sono stata condannata a una sfera d’azione, pensiero e sentimento rigidamente circoscritta dalla mia ineluttabile femminilità. Il mio struggente desiderio di mescolarmi con ragazzi di strada, soldati, marinai e frequentatori di bar – di far parte della scena, ascoltatrice e testimone anonima – tutto è guastato dal semplice fatto di essere una ragazza, una femmina, sempre in pericolo di essere violentata o aggredita. (…) Voglio poter dormire in aperta campagna, andare a ovest, passeggiare liberamente di notte…” [14]

È nel 1962 che Plath scrive le poesie memorabili che la faranno passare alla storia. Le scrive alle prime luci dell’alba, fra le 4 e le 6 del mattino, quando ancora i bambini dormono, unico momento in cui è libera dalle incombenze del quotidiano, in preda a un furore cui non aveva mai dato voce prima. La sua raccolta di poesie intitolata Ariel è un percorso di riaffermazione di sé stessa, ma è anche la rappresentazione della maternità nella sua complessità e l’espressione di una furia disinibita, emozione che da sempre si addice ben poco ad un’idea diffusa di femminilità. Il libro, pubblicato postumo, è dedicato ai figli, così come molte poesie al suo interno. Già nella costruzione dell’opera, la volontà di riappropriarsi della sua vita è chiara: Plath apre la raccolta con la parola “amore” di Morning Song e decide di chiuderla con la parola “primavera” di Wintering, dando così l’idea di un ciclo che parte dall’amore per la figlia, attraversa la rabbia e il rifiuto dei modelli maschili patriarcali come espresso in Daddy o The Jailor, ma anche dei modelli di madri remissive e allo stesso tempo soverchianti come in Medusa, per concludere con la serie di poesie delle api, metafora di sorellanza tra donne. “Le api sono tutte donne / Si sono sbarazzate degli uomini”[15] viene detto in Wintering.

C’è un’importante nota a margine: quella che comunemente si conosce come la raccolta intitolata Ariel, ovvero la versione del 1965, non è la raccolta che Plath aveva pensato. Dopo la sua morte, Hughes decide infatti di alterare l’equilibrio creato da Plath, estromettendo e aggiungendo delle poesie. La sua manipolazione, secondo molte studiose e studiosi, è stata un’effettiva appropriazione della voce e dell’arte di Plath, una forma di censura – reiterata, tra l’altro, anche sui suoi diari – a riprova del fatto che l’affermazione di un’identità, di un’esistenza e di un corpo passino anche attraverso la propria visione del mondo e di sé stesse. Il punto non di arrivo, ma di partenza, dirà Rich, sta proprio nella riappropriazione di sé stesse, a partire dal corpo femminile: presiedere il proprio corpo vuol dire generare nuova vita, non soltanto in termini di prole, ma anche di visioni e pensieri. Vuol dire, insomma, creare “una nuova (e diretta) relazione con l’universo”[16].

Opere citate:

1. Plath, Sylvia. The Unabridged Journals of SP, Faber and Faber, 2000, pp. 524-5 (liberamente tradotto da Donatella Marcatajo).

2. Concetti ripresi sommariamente dal saggio di Cristiana Franco, Madri speciali. Modelli, contromodelli e fantasie di maternità nella zoologia antica, contenuto nella raccolta Nel nome della madre: ripensare le figure della maternità, AA. VV., Del Vecchio editore, 2017, pp. 93-107.

3. Doyle, Jude Ellison Sady. Il mostruoso femminile:il patriarcato e la paura delle donne, traduzione di Laura Fantoni, Edizioni Tlon, 2021, pp.174-5.

4. Rich, Adrienne.Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, W W Norton & Co Inc, 2021, p. 3 (liberamente tradotto da Donatella Marcatajo).

5. Ivi, pp. 21-22.

6. Friedan, Betty. The Feminine Mystique, Penguin Modern Classics, 2010, p. 17 (liberamente tradotto da D.M.)

7. Ibidem

8. Fa riferimento ad un passaggio di The Bell Jar, “she wants to be everything”, Faber and Faber, 2013, p.101.

9. Plath, Sylvia. Letters Home, Faber and Faber 1999, p. lxviii (liberamente tradotto da D.M.).

10. Plath, Sylvia. La Campana di Vetro, Mondadori, 2016, traduzione di Adriana Bottini, pp. 64-65.

11. Plath, Sylvia. The Letters of Sylvia Plath. Volume 2: 1956-1963. Edited by Peter K. Steinberg and Karen V. Kukil. Harper Collins 2018, p. 830. (non edito in italiano, liberamente tradotto da D.M.)

12. Ivi, pp. 805-806.

13. Rich, Adrienne.Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, W W Norton & Co Inc, 2021, p. 3-5.

14. Plath, Sylvia. Diari, Adelphi, 1998, traduzione di Simona Fefè, pp.50-51.

15. Plath, Sylvia. Tutte le Poesie, traduzione di Anna Ravano, Mondadori, 2021, p. 639.

16. Rich, Adrienne.Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, W W Norton & Co Inc, 2021, p. 298 (liberamente tradotto da D.M.).

Testo integrale di Donatella Marcatajo per il progetto di didattica 2024, DISLL Università di Padova.